《三国演义》里诸葛瞻父子以逸待劳为何不抵远途跋涉的邓艾残兵

我认为;其实魏国早已经在成都等地有了间谍和卧底,充分了解了那里边的上下情况,想吴国当年投降派多和蜀国费丞相遇难,以及扬仪鼓动费祎等事情,没准是曹魏效仿的秦相范睢之;买动敌国臣心。所以到了三国未期,三军征蜀时,邓艾才敢放心大胆的“大踏步"前进。相反诸葛瞻也误以为还似他父亲当年时;一出兵,魏国三郡来迎,所以也大着胆子大踏步前进,准备仗旧日人气,一举克敌,直到归临战死之前,才深一步悟出;内部出现了问题,“风"转向了,人心向魏了。那“蜀民面带菜色"一定是魏国觉察到的,所以魏国由时刻眼盯着吴国,改成三路大军进攻蜀国。司马昭执政时也改变了策略,不在滥杀,把俘虏都疗好伤再送回故土。这一近似之政策,吕蒙也作过,今日之应用,也同时使人心转向魏国,不仅蜀国当朝朝内,就是在外值守的军兵也意志不坚了。再者司马昭攻蜀战术,我认为是;钟会带兵多,似乎是主力,並不一定人也强,邓艾带人少,反而兵精。剑阁险要,拿得下来更好,攻不过去可作为吸引敌人移兵向东的“主力“,使阴平方向被蜀军忽略。看来蜀汉之“汉气"不能决定一切,当朝全体意志和策略斗争之中的举措才是胜利根本,因而诸葛瞻临死给以指出和警示性之言;想提醒刘禅,保住成都和抗敌…。

邓艾带的可不是残兵,而是魏军的精锐野战军,而且正史里诸葛瞻的兵比邓艾少,结果战败了,《三国演义》里自然也不可能让他打胜。

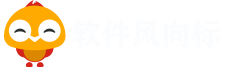

在《三国演义》里,邓艾率三万大军绕道阴平小路,每走百余里,就留三千兵下寨作为接应,到江油城下时还有两千人马,乘虚夺取了江油城。但是邓艾并没有只用两千人继续攻击,而是将屯驻在阴平小路上的各路军马都召集到江油,然后才进攻涪城。

邓艾取了江油,遂接阴平小路诸军,皆到江油取齐,径来攻涪城。

邓艾在阴平小路上没有经历过战斗,所以即使在路上有所损失,也不会太大,到江油城集中时,还有三万大军。

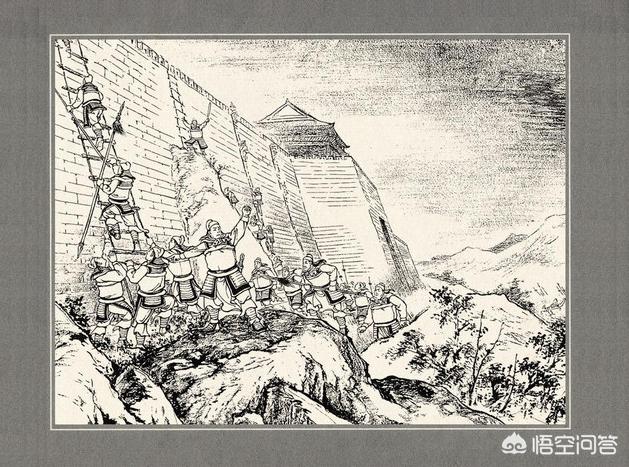

在书里,刘禅拨了成都兵马七万给诸葛瞻,让他去迎敌。按照书里的兵力对比,是诸葛瞻的兵力多于邓艾。但是在正史里,却是邓艾比诸葛瞻兵多。

正史里邓艾除了本部三万多人外,在抵达江油以后钟会派部将田章率军绕路增援邓艾,所以邓艾的部队超过了三万。

而诸葛瞻所部虽然没有明确记载,但是从蜀汉投降时全国总兵力不过十万二千,姜维统帅的蜀军野战部队主力在汇聚了廖化、张翼、董厥等援兵以后不过四五万人看,蜀军在成都的兵力不会太多,诸葛瞻的兵力肯定也少于邓艾。

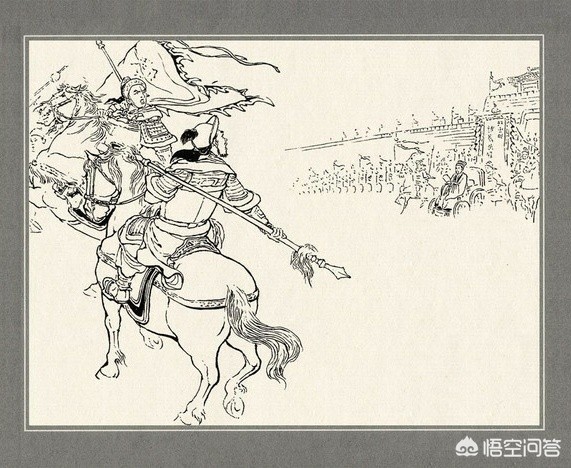

而且邓艾的部队是久经沙场的老兵,而蜀军的主力部队都在姜维部下,成都守军战斗力堪忧。所以虽然诸葛瞻没有即使占据险要,阻挡魏军前进之路有所失策,但是他的部队兵力和战斗力远不如魏军,这是他失败的主要原因。

正史里诸葛瞻失败了,在《三国演义》里罗贯中也不可能写成诸葛瞻把邓艾砍了,所以最后他也只能兵败。

所以说,做人特别难,做忠臣更难,做身居高位的忠臣难上加难。

以诸葛亮的才能,要想把自己的儿孙培养培养,调教调教,甚至提拔一下,那是轻而易举的事情。至少,水平和地位不会比王平、廖化张嶷这些人差吧?

但诸葛亮不能这么干啊。

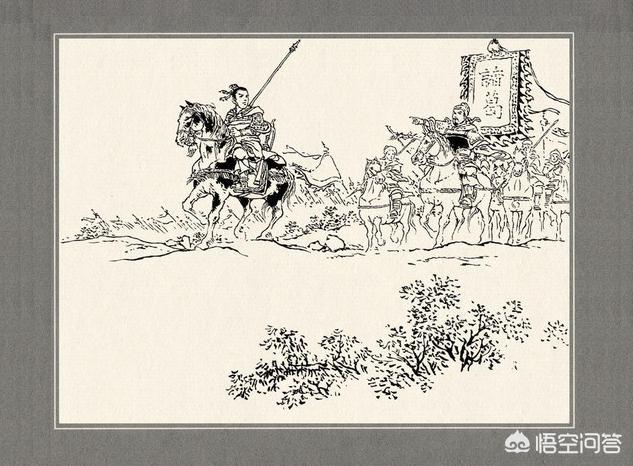

可以想象一下,如果邓艾偷渡阴平后,率领几千疲兵遇到的是王平、廖化、张嶷这些将领,那他就彻底完蛋了,非把他活剥了不可。

邓艾运气好,遇到的是诸葛瞻这种徒有忠勇,而无实际能力的弱将。

诸葛亮没有办法,为了国家,他不仅付出了自己的心血和生命,还牺牲了自己后代的前程。其他功臣的儿孙们都能在朝廷或者军中混个不错的官职,但诸葛亮的儿孙却被他有意地抑制,是从蜀汉的大局出发。

以诸葛亮的功劳、威望和地位,假如扶植自己的儿孙,他活着的时候还能加以控制,他若去世,他的儿孙们即使有他的崇高人品,也未必有他的政治智慧,很容易被人利用,形成一股强大的势力,让后主刘禅怎么处理?

古今这样的例子不少,要么如霍光的后代,要么如曹操的后代。但这都不符合诸葛亮高洁的政治理想。

于是,诸葛亮对自己儿孙更注重品行操守方面的教育,而缺少在能力方面的培养,地位的扶持。

诸葛瞻的能力就很弱。得知邓艾偷渡阴平的消息,他奉命出战,很忠诚,也很有勇气,但缺乏良策。

三国杀以逸待劳是好牌还是坏牌

当然是好牌,因为同势力即同伙,先摸2张再扔2张,等于将不需要的废牌有几率换成好牌,效果及强度可以参考孙权“制衡”。另外,此锦囊描述为牌,而不是手牌,即可以摸手牌后扔装备牌,对某些丢弃装备会触发技能的武将,及本身装备就有效果的武将都会有特殊的效果。

比如带着防具白银狮子,摸2张牌,然后可以扔掉1张牌加白银狮子并回复1勾玉血。

比如孙尚香摸2张牌,扔掉2张装备牌发动“枭姬”获得4张牌,实际获得6张牌。

比如凌统摸2张牌,扔掉2张装备牌发送“旋风”拆别人4张牌等。